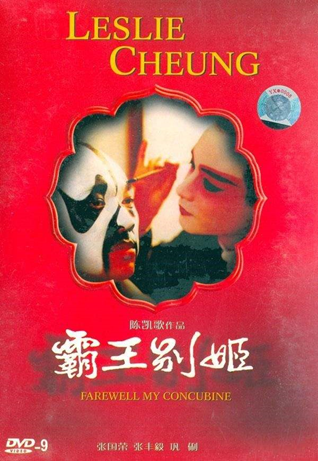

在碰撞中奏響時(shí)代悲歌——《霸王別姬》影評(píng)

發(fā)布時(shí)間:2021-01-03

來源單位:全媒體實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新中心(研創(chuàng)中心)

《霸王別姬》這部影片講述的是從小一起學(xué)戲長(zhǎng)大的段小樓、程蝶衣合演的一出《霸王別姬》聞名京城。但各自對(duì)戲曲的不同理解讓段小樓娶了菊仙,讓程蝶衣愛上了自己的師哥。而在時(shí)代變遷中,三個(gè)人的愛恨糾纏也給各自帶來了不同的人生。

這部電影每一分鐘都講述著碰撞:對(duì)戲曲理解的碰撞,性格的碰撞,以及時(shí)代的碰撞。

一.“我是假霸王,你是真虞姬。”

一出《霸王別姬》名動(dòng)京城,臺(tái)下的人看的是個(gè)熱鬧,是戲中霸王與虞姬之間的綿綿情意;臺(tái)上的‘霸王’人在戲中,卻也清醒:這一切不過是一場(chǎng)戲;唯有程蝶衣在戲中夢(mèng)了整整幾十年,夢(mèng)醒后卻用那把陪伴了他們幾十年的劍,成全了自己的“從一而終”。

程蝶衣認(rèn)為戲即人生,所以他并非演虞姬,他就是虞姬,虞姬對(duì)霸王情深意切,他對(duì)段小樓也是付出真心,段小樓說他“不瘋魔,不成活”,正是因?yàn)樗蔀榱擞菁В庞辛私^代的風(fēng)華。也正因如此,他始終活在戲中,與外界脫軌,才與現(xiàn)實(shí)的世界格格不入。他的世界里仿佛只有京戲,他按照自己的準(zhǔn)則生活,所以在法庭上,他可以說出“可是他們沒有打我”,他可以擲地有聲的喊“青木要是活著,京戲就傳到日本去了。”他這種不將就、不妥協(xié)的性格,也是造成“虞姬怎么演,都是一死”悲劇。

與程蝶衣相反,段小樓始終都是清醒的:清醒著演戲,清楚的知道戲非人生——他始終不懂程蝶衣,也一直都不是他的“真霸王”。“我本是男兒郎,又不是女嬌娥。”是程蝶衣童年時(shí)期的執(zhí)著,可因?yàn)槎涡牵拍:俗约旱男詣e意識(shí),由此瘋魔。到了電影結(jié)尾,這段話又一次從兩人嘴中出現(xiàn),程蝶衣說出童年時(shí)的“我本是男兒郎“,段小樓卻是哈哈一笑,說:”錯(cuò)了又錯(cuò)了。“蝶衣恍然夢(mèng)醒:原來一直只有他在戲中,他們相隔了一個(gè)世界。正如他對(duì)程蝶衣的勸告:你可真是不瘋魔不成活。唱戲得瘋魔,不假,可要是活著也瘋魔,在這人世上,在這凡人堆里,咱們可怎么活呀!“這句話也折射出兩人價(jià)值觀的不同,兩人也注定只能背道而馳。

二.“連你這楚霸王都跪下來了,那這京戲它能不亡嗎?”

段小樓、程蝶衣和菊仙性格的不同也是造成他們命運(yùn)悲劇的原因之一。

段小樓清醒的態(tài)度毫無疑問造就了他的現(xiàn)實(shí)、軟弱和妥協(xié)。早期的他充滿血?dú)猓梢跃芙^袁四爺?shù)难?qǐng),可以在他面前走出五步的霸王;他可以在知道程蝶衣給日本人唱戲后,往他頭上啐唾沫。但他的棱角逐漸被現(xiàn)實(shí)磨平,他低聲下氣地請(qǐng)求袁四爺去救程蝶衣,他在文革中毫無底線和尊嚴(yán)的揭發(fā)蝶衣和菊仙。他越來越不像霸王,他在油鹽醬醋,在和混亂的生活中逐漸失去了霸王的勇氣。菊仙不讓他唱戲,他就不唱,師傅讓他繼續(xù)唱戲,他就繼續(xù)唱,他一直都是隨波逐流,沒有自己的選擇,可卻是這樣的人卻活到了最后,不免讓人唏噓。

有很多人說菊仙是“真霸王“,我覺得這個(gè)說法很有意思。在三人中,菊仙是最清醒的,但她的清醒不像段小樓那樣只為自己,她講情義,跟了段小樓之后就一心一意為他,即使不喜歡他和程蝶衣一起唱戲,卻也在文革中拼命護(hù)住了象征他們師兄弟情義的那把劍。她也是聰明的,程蝶衣被告上法庭,她三言兩語讓袁四爺不得不去解救蝶衣;程蝶衣講戲的一幕中,她適時(shí)的打斷了段小樓的話,扔給他一把傘:變天了。而最后,她死的也是很瀟灑,愛斷了,便就毫無留戀。由此來看,她的確是”真霸王“,清醒卻又重情義,果決卻也不冷漠。

程蝶衣的性格最為單純。他活在戲中,也導(dǎo)致他生活處事的原則與時(shí)代格格不入,最明顯的就是他在文革批斗中的一段話:“連你這楚霸王都跪下來了,那這京戲它能不亡嗎?”在這種時(shí)候,他仍然考慮的是京戲的尊嚴(yán),所以他才會(huì)選擇七十七年后夢(mèng)醒時(shí)一劍自刎,因?yàn)樵谒恼J(rèn)知中,只有為戲瘋魔才能有戲曲的靈魂。他是守舊的,所以他作為老一派的藝術(shù)家,無法接受現(xiàn)代戲,也正是因?yàn)樗倪@種單純固執(zhí),讓他成全了虞姬。

而電影中的每一個(gè)人物都是人群的縮影,當(dāng)充滿追求的藝術(shù)家和有底線的普通人都死去,只剩下毫無尊嚴(yán)、自私的原始人,那這個(gè)社會(huì)該是多么的冷漠。

三.“人縱有萬般能耐,終也敵不過天命。”

時(shí)代的變遷在劇中表現(xiàn)得最為明顯。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,文革時(shí)期,三人的命運(yùn),京劇的命運(yùn),被裹挾著與歷史一同向前。新舊京劇的碰撞,也加速了三人的生離死別。

一開始強(qiáng)暴蝶衣的張大人,最后在街頭賣煙;早期風(fēng)光無限的袁四爺,終究倒臺(tái);段小樓將菊仙從花滿樓中解救出來,卻也是他將她永遠(yuǎn)留在了文革的陰影中;程蝶衣經(jīng)歷了沉沉浮浮的人生,終于重新與師哥同臺(tái)唱戲,卻也還是逃不過虞姬之死。個(gè)體在時(shí)代面前,本就是螻蟻。電影中,那坤說:這人啊,不管是誰,他都得聽?wèi)颉?烧l也想不到,正是他口中的這群人,逼死了他們中最為純粹的藝術(shù)家。縱使程蝶衣將虞姬唱出了靈魂,“一笑萬古春,一啼萬古愁“,他最后還是死的輕易。幾十年的時(shí)光在電影中濃縮為幾十分鐘,前一秒的遇見的美好只襯托得下一秒的死別更為悲慘。

“帝王將相,才人佳子的故事,諸位聽得不少。那些情情義義,恩恩愛愛,卿卿我我,都瑰麗莫名。根本不是人間顏色。人間,只是抹去了脂粉的臉。“都說人生如戲,但若是只將人生做戲,不免會(huì)忘記自己是誰;可若是過于清醒,現(xiàn)實(shí),亦會(huì)失去自我。